I primi anni settanta sono caratterizzati da un movimento di rifiuto verso i canoni classici, visti come simbolo di una mentalità retrograda e borghese. E’ il periodo della contestazione studentesca, che infiamma le strade e le università d’Europa. Anni di stravolgimenti socioculturali, della rivoluzione del femminismo e della cosiddetta “fantasia al potere”. Anche il noir subisce l’influsso di questa ondata e due sono gli autori che sono riusciti a tradurre in testo le aspettative della società di quegli anni: Jean Patrick Manchette in Francia e Loriano Macchiavelli in Italia.

Il primo, considerato come il rivoluzionario del roman polar francese, applica alla scrittura un piglio jazzistico. Manchette infatti è un sassofonista jazz, del genere be-bop, e traduce in lettere quello che di solito è notazione musicale. Intrecci che si dipanano velocemente, inframezzati da capitoli lenti, per poi ripartire con accelerazioni violente (solitamente scontri a fuoco). Iniziata con “Il caso N’Gustro” del 1971, la rivoluzione di Manchette si compirà con la sua seconda opera. “Nada” (1972), la storia di un commando anarchico che rapisce l’ambasciatore americano a Parigi, è un susseguirsi di dialoghi intensi e scontri a fuoco violenti, in uno stile saltellate che potrebbe essere definito come “noir-boiled”.

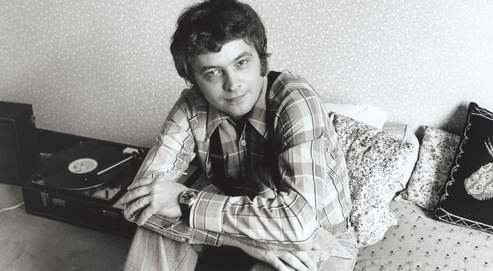

Contemporaneo e quasi coetaneo di Manchette, l’emiliano Macchiavelli è un autore di testi teatrali d’avanguardia con un passato da attore. L’autore nasce a Vergato nel 1934, trasferendosi in città per occuparsi di teatro.

Esordisce con il romanzo “Le piste dell’attentato”, nel quale fa la sua comparsa uno dei più longevi personaggi del noir italiano: Sarti Antonio. Sergente di polizia in forza alla questura di Bologna, età indefinita, amante morboso del caffè, afflitto da colite cronica di origine nervosa per colpa dell’ispettore capo Raimondi Cesare, Sarti Antonio è un personaggio rivoluzionario. Un questurino imbranato, incapace e con scarso acume ma capace di portare avanti le proprie indagini con onestà e caparbietà. Il sergente si muove per la rossa Bologna d’inizio anni ’70, la grassa e dotta città presa come simbolo di buon governo. In quegli anni infatti Bologna è una città modello per comportamento civile, integrazione, amministrazione comunale (i mezzi pubblici sono gratuiti, per esempio). La sfida di Macchiavelli, ampiamente vinta, è stata quella di osare andare contro l’immagine di una città perfetta, mostrandone i lati oscuri. La contestazione studentesca, il sottobosco criminale, le furbizie e la corruzione nell’amministrazione pubblica, la collusione tra imprenditoria, politica e criminalità organizzata. Macchiavelli ricevette non poche critiche dall’ambiente bolognese, che lo riteneva colpevole di aver infangato il buon nome di una città perbene (titolo che l’autore tra l’altro utilizzerà per un suo romanzo).

Ambientazione nera e descrizione delle peculiarità noir di una città. In questo Macchiavelli può essere considerato l’erede di Giorgio Scerbanenco.

L’aspetto che differenzia Macchiavelli dagli autori precedenti sta nel fatto che nei suoi romanzi Sarti Antonio non è l’indiscusso protagonista. Nei romanzi di Scerbanenco il solo Duca Lamberti è protagonista assoluto delle vicende. I personaggi come Mascaranti, Carrua e la stessa Livia Ussaro sono solo comprimari e non prendono mai le redini della trama. Macchiavelli invece crea e plasma una serie di personaggi che rendono la vicenda gustosa e divertente. C’è Rosas, miope e bruttissimo studente dalle simpatie extraparlamentari e dal fiuto sopraffino, che aiuterà Sarti Antonio in quasi tutte le vicende e risulterà essere indispensabile per risolvere le indagini. La Biondina, prostituta bolognese della quale s’ignora il nome e di cui Sarti Antonio è innamorato. A volte appare nelle vicende, comportandosi con Sarti come una moglie amorevole. Felice Cantoni, collega di Sarti e autista dell’auto ventotto, della quale è segretamente innamorato, che scorrazza per Bologna e che risponde alle chiamate della centrale sempre a pochi minuti dalla fine del turno. Settepaltò, barbone che indossa sette cappotti e regala caschi contro le radiazioni. Infine Raimondi Cesare, ispettore capo della Questura, persona incapace e idiota, abile solo ad accaparrarsi meriti che non sono suoi. Questi personaggi non sono per nulla secondari alla figura di Sarti Antonio, bensì completano lo sguardo d’insieme sulle vicende.

E’ la rivoluzione, la lezione che Macchiavelli regala al noir italiano: trame ben costruite e verosimili, personaggi riconoscibili, caratterizzati al quale il lettore si possa “fidelizzare”, stile e scrittura semplice e veloce, senza troppi fronzoli. In tutte le vicende Sarti Antonio è seguito dal narratore, del quale si sa solo che è nullatenente e cui non viene mai offerto un caffè. A volte dialoga con Sarti ma la sua identità non viene mai svelata.

Il personaggio di Sarti Antonio vivrà un successo incredibile con i romanzi che lo vedranno protagonista. Al primo “Le piste dell’attentato” seguirà “Fiori alla memoria”, vicenda che narra degli omicidi che ruotano intorno all’erezione di un monumento a una brigata partigiana massacrata nei dintorni di Bologna. Con i successivi “Ombre sotto i portici”, “Sui colli all’alba”, “Passato, presente e chissà” e “Cos’è accaduto alla signora perbene”, Macchiavelli firmerà una quadrilogia che racconterà una Bologna inedita, quella del decennio degli anni 70, colorata da criminali, rivolte, scioperi, immigrazione, rivoluzione culturale e dagli innumerevoli caffè bevuti da Sarti Antonio.

Il sergente diverrà talmente famoso da veder tradotte su schermo le sue imprese. Alcuni romanzi di Macchiavelli verranno portati sul piccolo schermo, divenendo ficton (anche se all’epoca si utilizzava il termine di “mini serie tv”), trasmesse dalla Rai. Il ruolo del protagonista verrà affidato all’attore bolognese Gianni Cavina. Gli sceneggiatori si prenderanno numerose libertà nel trasporre il personaggio sul piccolo schermo, cosa che farà imbestialire Macchiavelli. La Biondina, per esempio, da prostituta si tramuterà in studentessa del Dams, poiché pensare che un poliziotto potesse avere una relazione con una meretrice era qualcosa d’inconcepibile per gli anni ’80. Macchiavelli non smetterà di denigrare la trasposizione filmica delle sue opere, scrivendo numerose prefazioni al vetriolo alle edizioni successive dei suoi romanzi, nelle quali sfiderà il lettore a paragonare il Sarti Antonio della tv con quello che si trova nelle pagine dei libri.

Forse stanco o deluso da Sarti Antonio, Macchiavelli negli anni ’80 e ’90 cerca di trovare nuovi spunti. Arriverà anche a far morire il suo personaggio più importante, ucciso con un colpo alla testa da una P38 in “Stop per Sarti Antonio”. Dovrà però risuscitarlo a furor di popolo nei romanzi successivi.

Con lo pseudonimo di Jules Quicher, fantomatico esperto di sicurezza per una società elvetica, l’autore pubblicherà i romanzi “Ustica” e “Strage”. In questi lunghi romanzi vengono sviscerati dall’interno, con piglio giornalistico e intreccio romanzesco, due grandi misteri dell’Italia recente: la strage di Ustica e quella della stazione di Bologna del 1980. La seconda pubblicazione lo vide implicato anche in un processo ai suoi danni. Uno dei responsabili dell’attentato lo citò in causa, sostenendo che uno dei personaggi del romanzo fosse ispirato in maniera plausibile alla sua persona. Macchiavelli perdette la causa e il romanzo venne ritirato dopo pochi giorni dall’uscita e poté essere pubblicato solo dieci anni dopo.